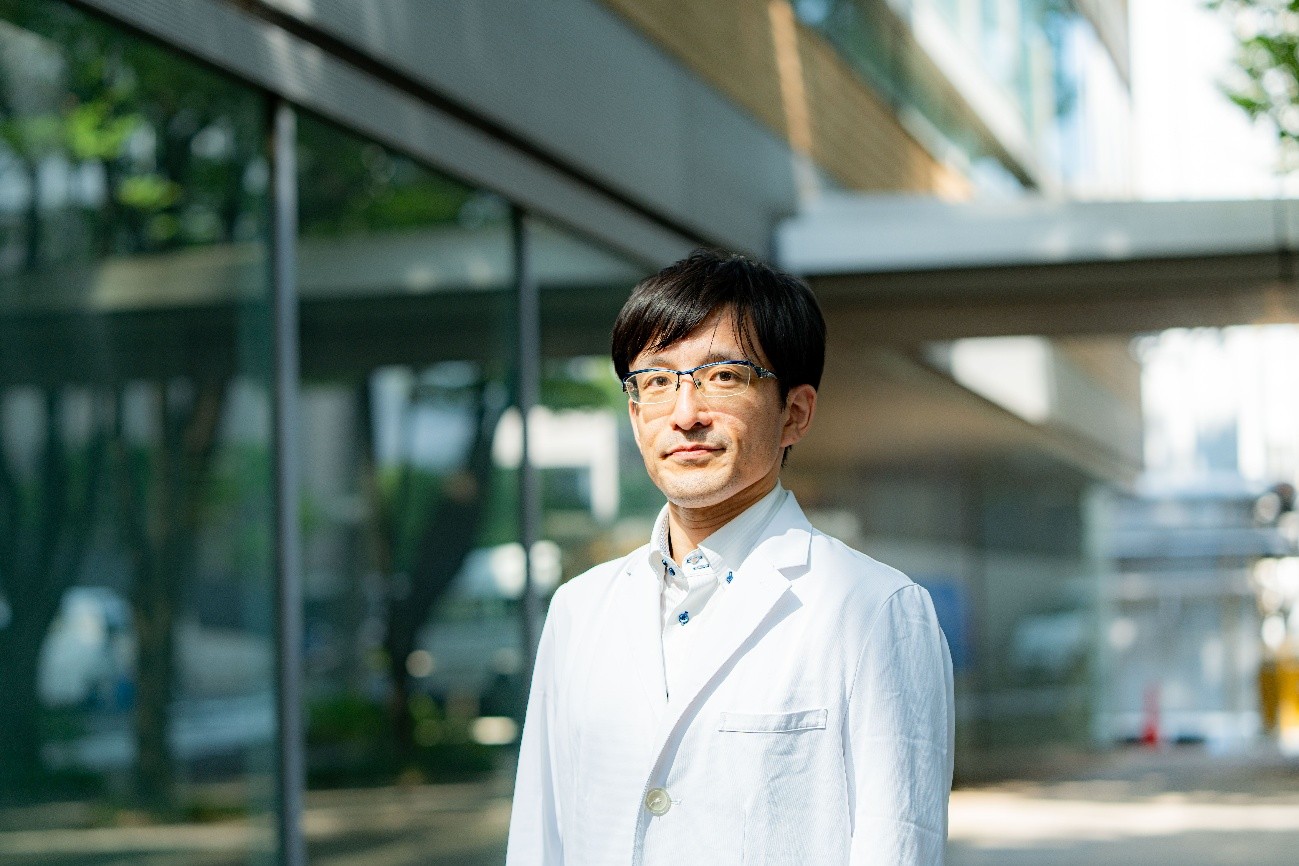

医化学教室へようこそ

当研究室の研究内容に興味があり、

意欲のある大学院生(修士課程・博士課程)、

博士研究員(ポスドク)を募集しています。

博士研究員募集(ポスドク)

当研究室では国内外からの博士研究員を広く募集しています。多彩な研究テーマに取り組む意欲のある方を歓迎します。

応募資格

- 博士号取得者(または取得見込み)

- 分子生物学・細胞生物学・幹細胞研究・医科学・計算科学(AI・バイオインフォマティクス)などの分野で研究経験のある方

応募の流れ

- 応募フォームからご連絡(CV・研究業績・志望動機・照会先を添付)

- 研究室訪問またはオンライン面談

- 慶應義塾大学の規定に沿って雇用契約を締結・着任

大学院生募集に関するよくある質問

当研究室の大学院生は以下のような慶應独自の経済支援を受けており、結果として国立大学と比べて経済的負担が大きくなることはほぼありません。実際、博士課程の大学院生の80%以上は、日本学術振興会(JSPS)、科学技術振興機構(JST)、未来先導基金などのフェローシップを取得し、さらに医学部や研究室からの給与支援を受けています。

主な支援制度は以下です。

慶應義塾大学および医学研究科の奨学制度

経済状況により国立大学との差額を補填することが可能な支援があります。

詳細はこちら

WPI-Bio2Q 大学院生支援制度 (STaMP)

研究テーマがWPI-Bio2Qの内容と関連する場合、月額5~20万円の給与支援を受けることができます。

詳細はこちら

高度医療人材支援事業(Research Associate制度)

特にオルガノイド研究に従事する大学院生を対象に、年額約240万円の給与補助を行っています。

次世代研究者挑戦的研究プログラム

博士課程学生に年間約240万円の生活費補助を提供するプログラムです(年間所得制限あり)。

詳細はこちら

奨学金や経済支援制度は審査がありますので、入学前から必ず保証されるものではありません。しかし、当研究室ではこれまで全ての大学院生が最終的に何らかの経済的支援を複数受けています。また、研究室独自にPI(研究室主宰者)の裁量でRA(リサーチアシスタント)としての採用を行い、日本学術振興会のDC相当以上の給与支援を提供しています。入学前の面談で、経済的な側面についても丁寧に相談を受けています。

当ラボは創造性を重視しており、それは多様なバックグラウンドを持つ人々が集まることで促進されると考えています。実際に当研究室では医学部以外にも理学・薬学・農学・工学など多様な学部出身者が活躍しており、ラボ内の組織構造はフラットで、自由に議論を交わせる環境です。むしろ、現在のラボにない視点や技術を持つ方を積極的に歓迎しています。

海外大学院への進学も素晴らしい挑戦です。しかし、海外大学の学位を特別に評価するのはやや日本的な視点であり、国際的には日本のトップラボでの研究経験も非常に高く評価されています。当ラボの大学院生は多くが世界的なトップジャーナルで研究成果を発表し、世界レベルの研究環境を実現しています。また、外国人研究者が多く所属しており、ラボミーティングは英語で行われ、日常的に海外の著名な研究者との交流機会があります。真に自分がやりたいことをよく考えて選択することを推奨します。

入学時にTOEFL 80点以上、在学中には100点以上を目標としています。英語論文の読み込み、英語セミナーの理解力は必要となりますが、当研究室ではプレゼンテーション前の英語トレーニングなどのサポート体制も整っています。英語力は研究力の一環として、入学後の環境の中で自然に向上しますので安心してください。

当ラボでは、世界的に著名な主任研究者(PI)が個別指導を直接行っています。この密接な指導体制は、研究者としてのキャリア形成にとって極めて貴重です。また、英語のラボミーティングとは別に少人数のミーティングを定期的に実施し、日本語での議論も可能なため、日々の研究活動で不安を抱えることはありません。ほぼ毎日PIと研究についての議論をするため、確かな研究力を身につけられます。

各研究者・大学院生の好奇心やクエスチョンをもとに、PIとのマンツーマンのディスカッションを通じて決定します。研究者の強みやバックグラウンドを考慮し、国際的に競争力のあるテーマを設定します。良い研究テーマは時間をかけて磨き上げられますので、入念なディスカッションを経てプロジェクトが決まります。

当ラボの医学部出身大学院生の多くは、入学時に研究経験がほぼありませんでした。臨床経験を持つ方が「病気のメカニズムを解明したい」「治療法を開発したい」といった素朴で強い疑問から研究をスタートさせています。最初はキャッチアップが必要ですが、臨床経験が実際の研究に役立つ場面も多くあります。研究スキルは入学後、PIや先輩研究者からのサポートを通じて迅速に習得可能です。