がん発生のメカニズムに挑む 海外から飛び込んだオルガノイド研究最前線

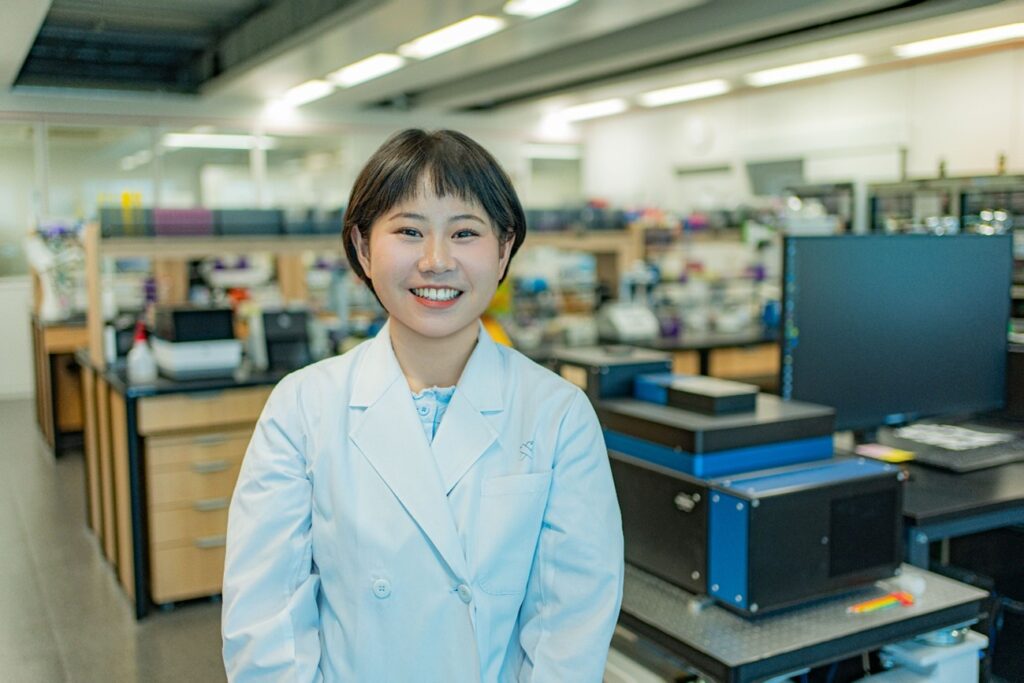

PROFILE

大学院生(博士課程)

陳 婷婷 (TingTing)

びまん型胃がんに関連する遺伝子変異の解析に取り組むTingTingさん。オルガノイドとゲノム編集技術を駆使し、がん発生の初期メカニズム解明に挑んでいます。海外で研究を続けるなかで感じたやりがいや、実験を通じた試行錯誤の日々など、研究生活についてお話を伺いました。

Q. 医化学教室で取り組んでいる研究内容を教えてください

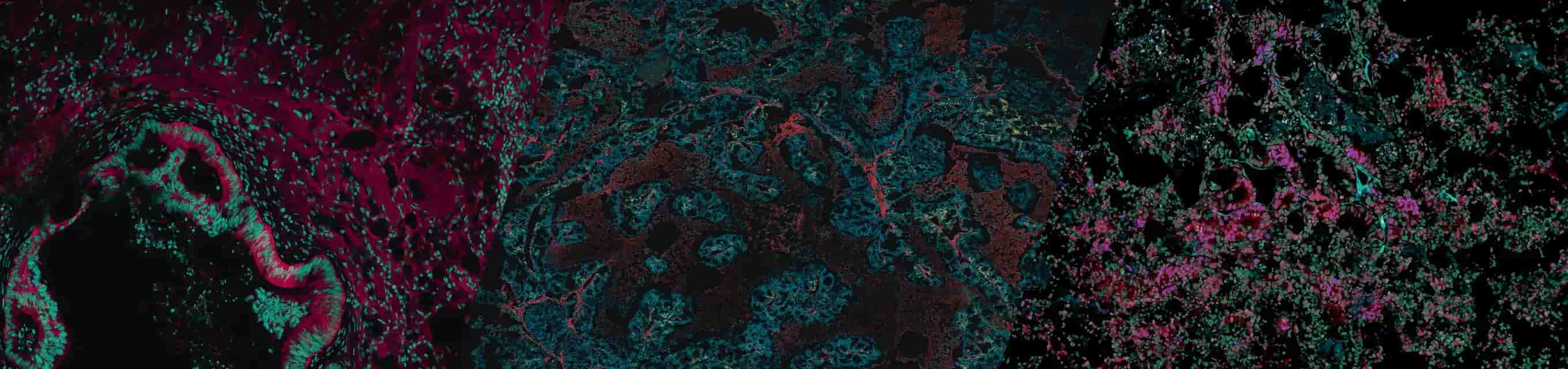

私の研究は、びまん型胃がんに関連する遺伝子変異の機能解析を行っています。特に、通常とは異なったたんぱくが作られる変異(non-truncating変異)が、細胞レベル・分子レベルでどのように細胞のふるまいに影響するかを調べています。オルガノイドモデルとCRISPR-Cas9によるゲノム編集技術を用いて、腫瘍発生の初期段階における異常な細胞分化や変化のメカニズムを明らかにしようとしています。

Q. この研究室・日本で研究することを選んだ理由はなんですか? 異なる研究環境で感じた魅力・チャレンジについて教えてください

オルガノイド技術に強い関心があったことが、この研究室を選んだ大きな理由です。医化学教室はこの分野で非常に高い実績があり、研究体制も確立されている点に魅力を感じました。

以前は臨床研究に少し関わっていましたが、現在はより基礎的な研究に取り組んでいます。病気の根本的なメカニズムを解明することに新鮮で知的な刺激を感じています。この研究室では、研究計画から実験、解析に至るまで、自分自身が主体的に取り組むことが求められており、責任は重いですが、その分やりがいも大きいです。

難しい課題の一つは、未経験の実験手法や機器、試薬を扱うことです。この研究室でも使用経験の少ないキットを使う場合、確立されたプロトコルや前例がなく、予想していないことや、全く想像もしていなかった問題に直面します。特にオルガノイドは通常の2次元細胞よりも繊細でばらつきが大きく、継代タイミング、細胞数、播種方法などの条件の最適化には何度も試行錯誤が必要です。わずかな違いが結果に大きく影響するため、注意深い対応が求められます。

例えば、試薬の発注一つとっても、どの製品が自分の実験に最適なのか知らなかったり、保管や取り扱いのわずかな違いが結果に影響したりする場合には、非常に複雑な作業になることがあります。

こうした状況下でのトラブル対応は時間もかかり、時に落ち込むこともありますが、計画通りにいかない時には、同時に「考える力」「記録する力」「粘り強さ」も鍛えられています。

こうした技術的・実務的な課題を乗り越えるうえで、研究室の仲間とのサポートや情報交換はとても大切です。日々のちょっとした相談や経験の共有から、ヒントを得ることも多く、問題の解決だけでなく、多様な視点を学べる貴重な機会にもなっています。

Q. これまでの研究で最も大きな達成感を得た瞬間や、逆に困難だった経験、それをどう乗り越えたかを教えてください。

正直なところ、今の段階では達成感というより、まだまだ学ばなければならないことが多いと感じる場面の方が多いです。ただ、自分の課題を明確に伝え、適切な人に助けを求めることが、前に進む一番の近道だと実感しています。自力で問題を解決する力も大切ですが、適切なタイミングで周囲の力を借りることも、研究を進める上で重要なスキルだと思います。

Q. 海外で研究を続ける中で、語学や生活面、研究チームでのコミュニケーションなど、どのような工夫や努力をされていますか?

言葉の壁は常にありますが、研究や日常生活に支障が出ないよう最大限努力しています。議論の内容を完全に理解できなかったときは、関連資料を自分で勉強して、その上で質問をして、内容をしっかりと理解できているか確認するようにしています。

自分の考えをうまく伝えられないと感じた時は、メールで整理して伝えることが多く、AIツールも活用してより正確な表現を心がけています。特に複数人とのやりとりでは、この方法が非常に有効です。

ありがたいことに、この研究室には国際的なメンバーも多く、英語でのやりとりが可能です。研究室や日常生活によりよくなじむために、日本語も積極的に学習中です。なにより、ラボの皆さんがとても親切で温かいことに、とても感謝しています。新しい環境に適応するうえで、それはとても大きな支えになっています。

Q. 今後のキャリアや研究において、どんな目標や夢を持っていますか?また、同じように海外で研究を目指す若い人たちに伝えたいアドバイスはありますか?

今の目標は、この研究室での経験を通じて専門性とスキルをしっかりと身につけ、博士課程を無事に修了することです。将来的には製薬業界に進み、創薬を通じて社会に貢献したいと考えています。現在取り組んでいる研究は難易度も高く、思考力や工夫が求められますが、そのぶん成長の機会として前向きに捉えています。困難に直面しても、周囲のサポートを活かしながら、自分のペースで着実に進むことを大切にしています。

海外での研究を考えている若い方へのアドバイスとしては、「焦らず一歩ずつ」が大事だと思います。新しい環境に適応するのは簡単ではありませんが、その経験自体がかけがえのない学びになります。困難も含めてすべてを成長の機会として受け入れてほしいと思います。