Nature掲載研究の舞台裏 注目の高機能肝細胞オルガノイドの新展開

PROFILE

特任助教

五十嵐 亮

2025年4月、Nature誌に「Generation of human adult hepatocyte organoids with metabolic functions」が掲載されました。本研究は、成人肝細胞から高機能なオルガノイドを長期間培養することに成功し、再生医療や創薬研究の新たなプラットフォームとして注目を集めています。今回は本研究の筆頭著者である五十嵐亮さんに、研究の舞台裏や今後の展望、そして未来の仲間となる大学院生・ポスドクへのメッセージを伺いました。

Q. 研究者を志したきっかけや、佐藤研究室に進まれた経緯を教えてください。

大学を卒業後、臨床医として10年勤務しました。臨床医学では、日本中どこでも均質な医療を提供することが目標です。10年の経験を重ねる中で自らの存在価値とは何かを考えるようになり、キャリアの岐路に立ちました。医師というのは日々感謝される素晴らしい仕事ではありますが、目の前の課題に集中するあまり、より広い視点を持つ機会が少なくなることもあります。そこに俯瞰的な価値をもたらすのが研究なのではと感じるようになりました。新しい世界に飛び込んでみたいなと思った時に、当ラボの人工発癌のモデルの報告からオルガノイドの存在を知りました(Nature medicine 2015)。突然ではありますが、佐藤先生にご連絡させていただいた所、大学院への入学をご快諾頂きました。基礎研究のバックグラウンドや脈絡もない中で受け入れていただいたのは今でも不思議です。研究を始めて、「自分にしかできないサイエンスを追求する」ことが一般臨床との変化と感じます。生命現象は奥が深く、神秘的であり、研究のテーマは無限にあります。そして何より、目の前に救えない患者さんがいる以上、臨床の限界を突破するためには、研究が続いていなければならないと思っています。

Q. 研究のなかでご自身の独自性が最も発揮されたと感じる場面はどんな時でしょうか。

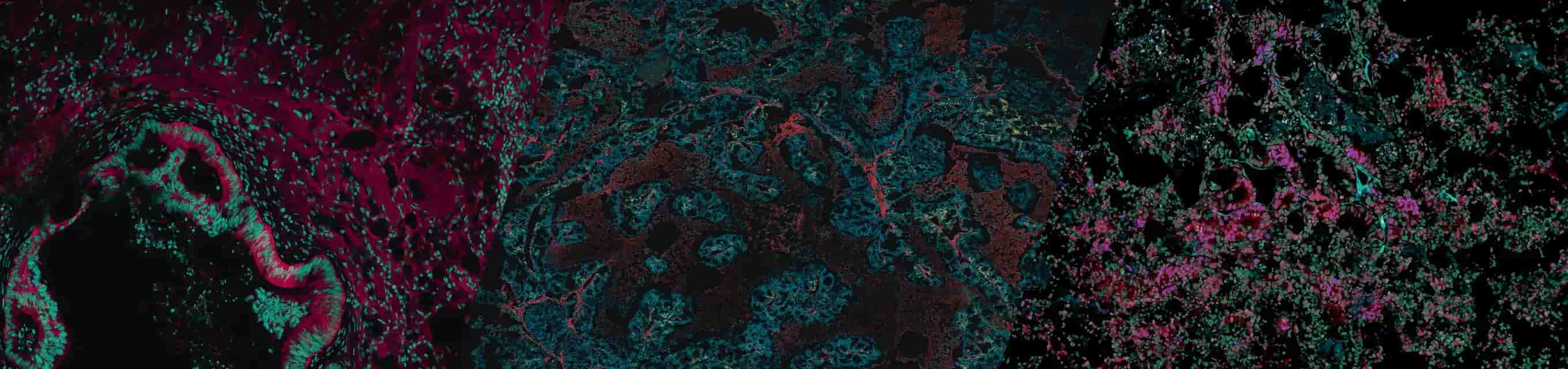

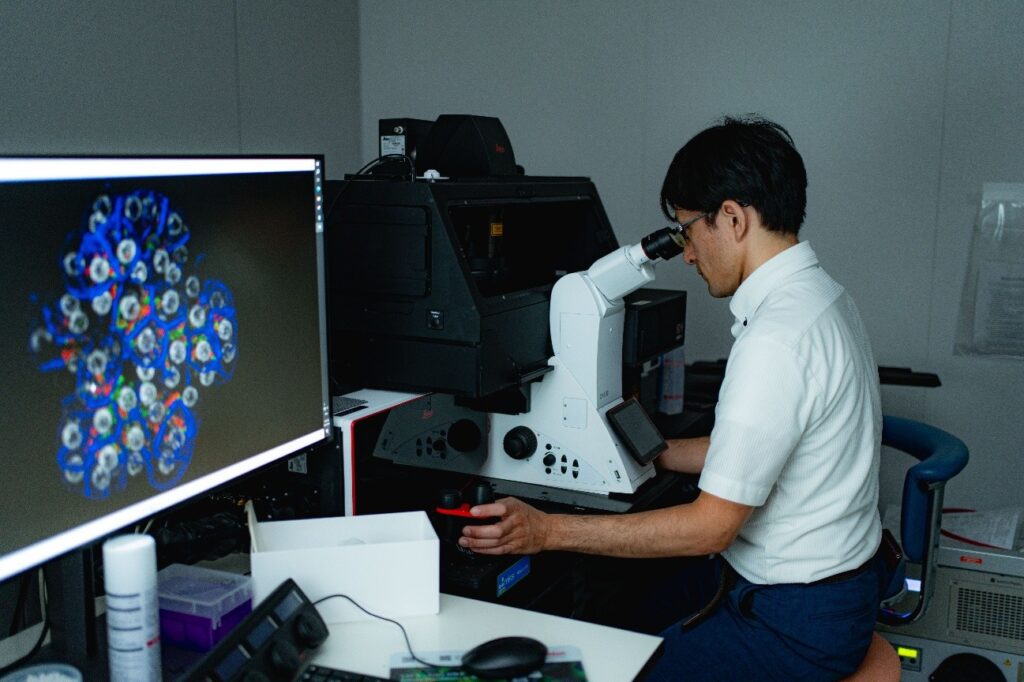

私個人の能力というよりは、研究室のメンバーを中心に円滑なコミュニケーションの元、プロジェクトを遂行できたことでしょうか。さらに、「機能性オルガノイド」がERATOのプロジェクトになったことや医化学教室となり代謝の専門家が加わったこと、JSR株式会社との共同研究といった流れや運も重なり、大きな推進力となりました。現在の論文で求められるデータ量は膨大です。私は研究のスタートが遅かったこともあり、自力での習得には限界がありました。研究室には、オルガノイド培養や共焦点顕微鏡、画像解析、メタボローム解析、バイオインフォマティクス、マウス飼育など各分野のスペシャリストが揃い、弁理士さんや秘書さんのサポートも充実しています。私はもともと1人で取り組むタイプでしたが、適宜相談やご協力頂きながら、仕事をまとめることができました。研究に携わって頂いた皆様に感謝です。

Q. 今回の研究で確立された肝細胞オルガノイドの培養技術は、従来法と比べてどのような点が画期的だったのでしょうか。またその開発の過程で特に苦労されたことはありますか。

試験管内で生体内を反映する肝細胞の機能を再現できたということがポイントです。ただ、最初からこのゴールを目指したわけではなく、他臓器のオルガノイド培養と同様に増殖に注力しておりましたが、肝臓は体内で最も多彩な代謝機能があるので、これを再現できたら面白いよねといった興味で始まり、結果的に機能性オルガノイドというコンセプトに流れつきました。非専門家にもわかるような新規性が求められる中で、従来のモデルに比しても明確な代謝機能を示すことができたことが、アピールポイントになったと思います。更なる分子メカニズムをもっと深く理解したいと考えており、我々のモデルがなぜ肝細胞の機能を保つことができたかさらに研究を進めております。

Q. 今後の研究で特に注力したいテーマや課題は何ですか。

肝細胞オルガノイドという技術を、医師研究者として患者さんや社会に還元することが目標です。例えば治療法の開発には疾患のモデル化が必要ですが、その中でも脂肪性肝疾患は肝硬変や肝細胞癌につながりうるため社会問題となっています。しかし有効な治療法の開発は十分ではなく、私も外来で脂肪性肝疾患の患者さんを診察しておりますが、治療は体重減少を指導するのみと非常に歯痒い状態です。脂肪性肝疾患は多因子疾患なので非常にモデル化が困難ではありますが、医師としてまた研究者としての知見を元に、全身性代謝異常の表現系としての脂肪性肝疾患を紐解いていきたいと考えています。

Q. どのようなバックグラウンドや志向性の方に来てほしいと考えていますか?

オルガノイドは技術の一つとなるので、他の技術との組み合わせで無限の可能性があると思います。色々な背景や技術を持った人が集まると面白いのかなと思います。個人的に新しい技術に触れることはワクワクしますね。またオルガノイドが細胞から臓器の再現へと移行する場合、生物学のみならず工学的アプローチも必要かもしれません。臨床医にとってもヒト検体を使用したトランスレーショナルリサーチと相性が良いと思います。

Q. 最後に、進学やポスドクを検討している方へメッセージをお願いします。

当教室では基本的に各個人が独立したテーマを持ち、組織幹細胞オルガノイドの開発者である佐藤先生から1対1で直接的な指導を受けられます。不安もあるかもしれませんが、研究室メンバーのサポートや豊富なリソースの元、きっとあなたの夢を叶えられると思います。私自身も遠回りをして一からの研究のスタートでしたが、何とかなりました。オルガノイド、特に肝臓の研究をぜひ一緒にやりましょう。